Q&A

『京都100年マンション支援会議』について教えてください。

【設立の経過】

全国の分譲マンションのストック総数は約700万戸に迫っており 、国民の一割が選択する住居形態となっています。一方で、築40年を超える(以下、「高経年」という)マンションが急増し、持続可能な管理が求められる時代となっています。そのような中、京都市内の高経年マンションの中には良好に管理されている事例が多数存在し、マンションの長寿命化に向けて学ぶべき多くの創意工夫が明らかにされました。しかし現時点ではマンションの管理を評価する仕組みが脆弱であり、消費者には情報も届かず 、 適正な市場価値が認められないケースも散見されます。今後、流通市場において高経年マンションの長寿命化を想定した社会基盤の整備が急務と考えています。

【事業目標】

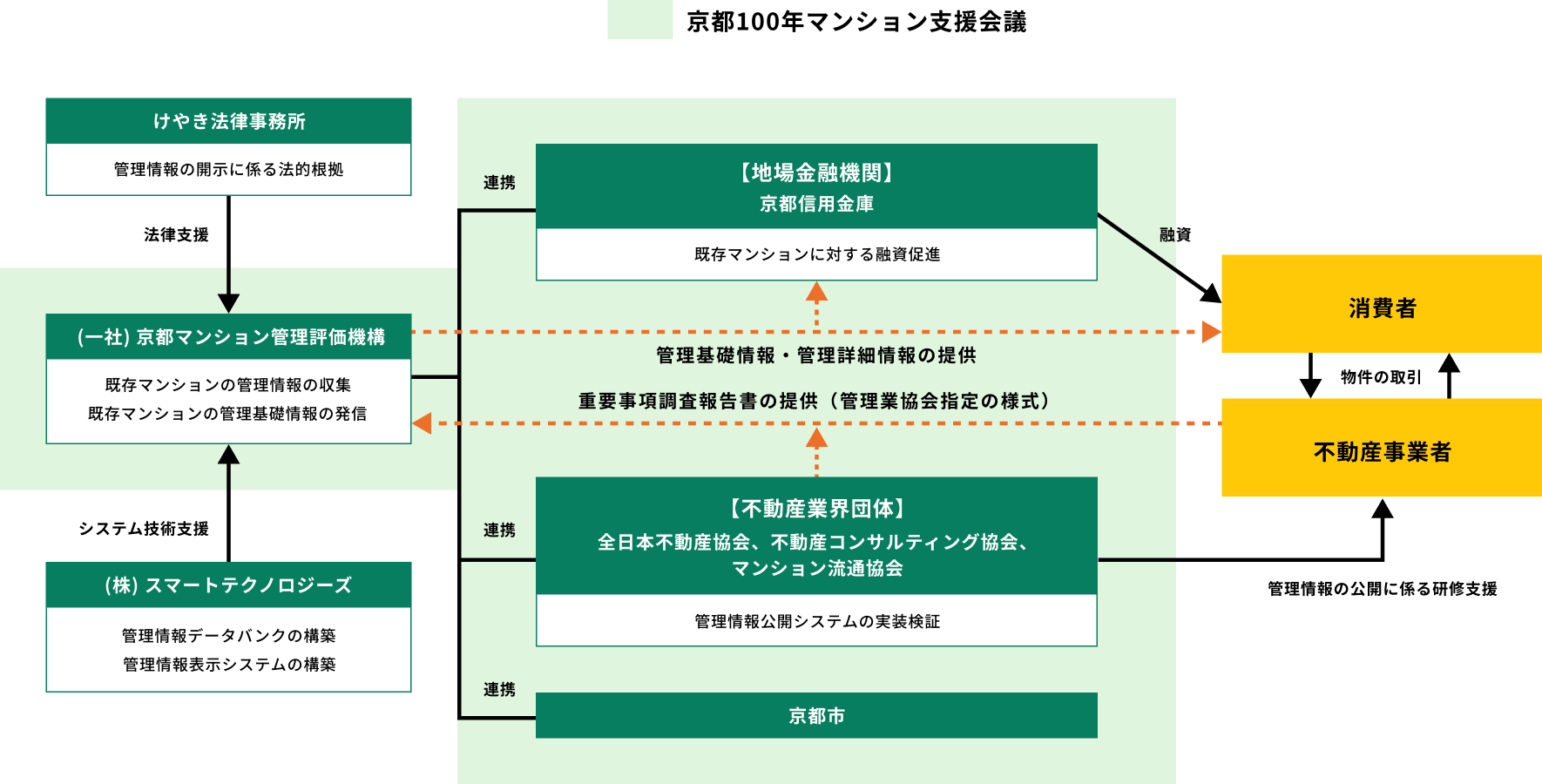

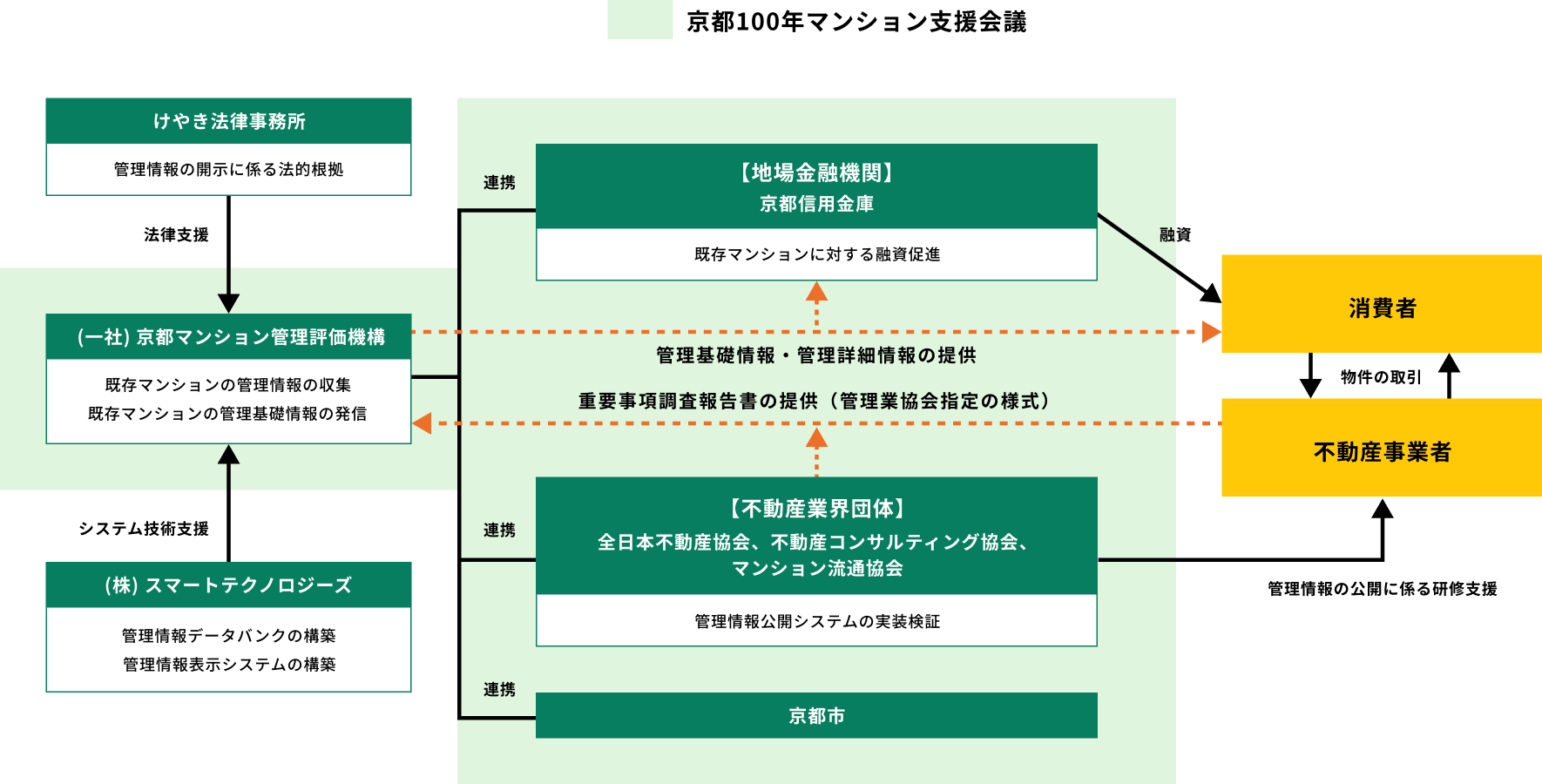

景観保全上からマンションの建替えが実質的に不可能な京都の地域事情を踏まえ、本会議では京都市内の高経年マンションの管理実態を網羅的に把握し、行政、不動産事業者、金融機関、消費者に至るまで、各主体で情報開示レベルや運用ルールに段階を設けつつ、自由に閲覧できる管理情報データバンクの創生を目標とし、将来的には地場金融機関と連携して築年数に左右されない管理情報と連動した高経年マンションの長寿命化に資する流通システムの構築を目指しています。

全国の分譲マンションのストック総数は約700万戸に迫っており 、国民の一割が選択する住居形態となっています。一方で、築40年を超える(以下、「高経年」という)マンションが急増し、持続可能な管理が求められる時代となっています。そのような中、京都市内の高経年マンションの中には良好に管理されている事例が多数存在し、マンションの長寿命化に向けて学ぶべき多くの創意工夫が明らかにされました。しかし現時点ではマンションの管理を評価する仕組みが脆弱であり、消費者には情報も届かず 、 適正な市場価値が認められないケースも散見されます。今後、流通市場において高経年マンションの長寿命化を想定した社会基盤の整備が急務と考えています。

【事業目標】

景観保全上からマンションの建替えが実質的に不可能な京都の地域事情を踏まえ、本会議では京都市内の高経年マンションの管理実態を網羅的に把握し、行政、不動産事業者、金融機関、消費者に至るまで、各主体で情報開示レベルや運用ルールに段階を設けつつ、自由に閲覧できる管理情報データバンクの創生を目標とし、将来的には地場金融機関と連携して築年数に左右されない管理情報と連動した高経年マンションの長寿命化に資する流通システムの構築を目指しています。

『京都マンション管理評価機構』について教えてください。

【設立の経過】

京都マンションデータバンクは2006年7月3日、京都マンション管理評価機構の前身団体のマンション総合研究会(会長谷口佛教大学教授)が不動産業界団体の協力を得て設立しました。同バンクは管理組合が保有する情報の公開をすすめ流通市場を通じて管理レベルの向上を図ろうとしました。管理情報は主として管理会社作成の管理に係る重要事項調査報告書によって公開される情報を収集し個人情報を除外してHPを介して消費者や管理組合に公開する、きわめて先駆的な試みでした。

【特色】

「マンションみらいネット」が同日にスタートしています。マンションデータバンク設立記念セミナーには当時マンション政策を所管していた井上国土交通省市街地課長が記念講演し、京都における試みを評価しました。

マンションデータバンクの試行が順調に進んだのは流通市場からの資料収集に着眼したことです。京都における管理情報公開をささえた背景として、京都の住民自治の気質、風土があります。マンション管理組合を地域社会と交わるコミュニティ団体とも考えることができたのです。くわえて不動産業界において地域社会に貢献しようとする動きがあったことです。すでに町家保存などの実績を有しています。そして日本マンション学会創立が京都の地であったように、マンション管理に関する研究者、専門家の層が厚いことがあげられます。

京都マンションデータバンクは2006年7月3日、京都マンション管理評価機構の前身団体のマンション総合研究会(会長谷口佛教大学教授)が不動産業界団体の協力を得て設立しました。同バンクは管理組合が保有する情報の公開をすすめ流通市場を通じて管理レベルの向上を図ろうとしました。管理情報は主として管理会社作成の管理に係る重要事項調査報告書によって公開される情報を収集し個人情報を除外してHPを介して消費者や管理組合に公開する、きわめて先駆的な試みでした。

【特色】

「マンションみらいネット」が同日にスタートしています。マンションデータバンク設立記念セミナーには当時マンション政策を所管していた井上国土交通省市街地課長が記念講演し、京都における試みを評価しました。

マンションデータバンクの試行が順調に進んだのは流通市場からの資料収集に着眼したことです。京都における管理情報公開をささえた背景として、京都の住民自治の気質、風土があります。マンション管理組合を地域社会と交わるコミュニティ団体とも考えることができたのです。くわえて不動産業界において地域社会に貢献しようとする動きがあったことです。すでに町家保存などの実績を有しています。そして日本マンション学会創立が京都の地であったように、マンション管理に関する研究者、専門家の層が厚いことがあげられます。

管理情報について教えてください。

管理の良好なマンションを選ぶ際の有益な参考情報となり、マンションを仲介する業者も購入検討者に対して物件の管理情報をわかりやすく説明することができます。また、管理組合においても自身の管理実態を自己診断することができ、管理活動の方針を見直す契機となります。こうした好循環が生まれることによって、高経年であっても管理が良好なマンションの流通が活発になり、マンションの価値はより一層高まります。そして、豊かなコミュニティで支えられた持続可能な都市文化の醸成にもつながっていきます。

管理情報を公開する意義について教えてください。

国土交通省は2021年、「マンションの管理適性化の推進を図るための基本的な方針」を告示し、その中で<マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましい>と記述しています。これを受けてマンション管理業協会は2022年4月、調査報告書様式を一新しました。同協会が作成した「管理に係る重要事項調査報告書作成に関するガイドラインの様式等の改訂について」は、<転売に関する管理情報に対する消費者の意識の変化に対応し、中古マンション市場の流通促進はもちろん、入居後のトラブルの予防にも資する>と論及。

新様式により公開される管理情報の充実、拡大は、市場の力を使い、流通と管理の連動を目指して、管理組合マネージメント能力の向上を目指す長期的な戦略と言うべき意義があります。

市場に管理情報が公開される

↓

流通市場において、管理情報が集積、定着

↓

管理に熱心な入居者が増加

↓

マンションを巡るよい循環を生み出す

新様式により公開される管理情報の充実、拡大は、市場の力を使い、流通と管理の連動を目指して、管理組合マネージメント能力の向上を目指す長期的な戦略と言うべき意義があります。

市場に管理情報が公開される

↓

流通市場において、管理情報が集積、定着

↓

管理に熱心な入居者が増加

↓

マンションを巡るよい循環を生み出す